Zahl der Sicherheitskräfte hat stark zugenommen

Eine Studie des Sicherheitsverbundes Schweiz zeigt die neueste Entwicklung bei den Beständen der öffentlichen und privaten Sicherheitskräfte auf. Demnach sind rund 70% des Sicherheitspersonals im öffentlichen und 30% im privaten Sektor tätig.

In der Schweiz gibt es keine globale, zentrale Statistik zum Sicherheitspersonal. Die Quellen sind verteilt und von unterschiedlicher Qualität, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am 12. Dezember mitgeteilt hat. Der Sicherheitsverbund Schweiz habe deshalb dem Verein ESEHA ein Forschungsmandat erteilt. ESEHA sei auf die Sammlung und Auswertung von statistischen Daten für Behörden spezialisiert.

Die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sei dem Staat vorbehalten, hauptsächlich den Kantons- und Gemeindepolizeien, aber auch dem Grenzwachtkorps (GWK) und der Polizei des Bundes (Fedpol), heisst es weiter in der VBS-Mitteilung. Der private Sektor sei in der Schweiz in den letzten Jahren jedoch ebenfalls zu einem nicht mehr wegzudenkenden, komplementären Akteur im Sicherheitssektor geworden.

Konsolidierung der Sicherheitskräfte auf allen Ebenen

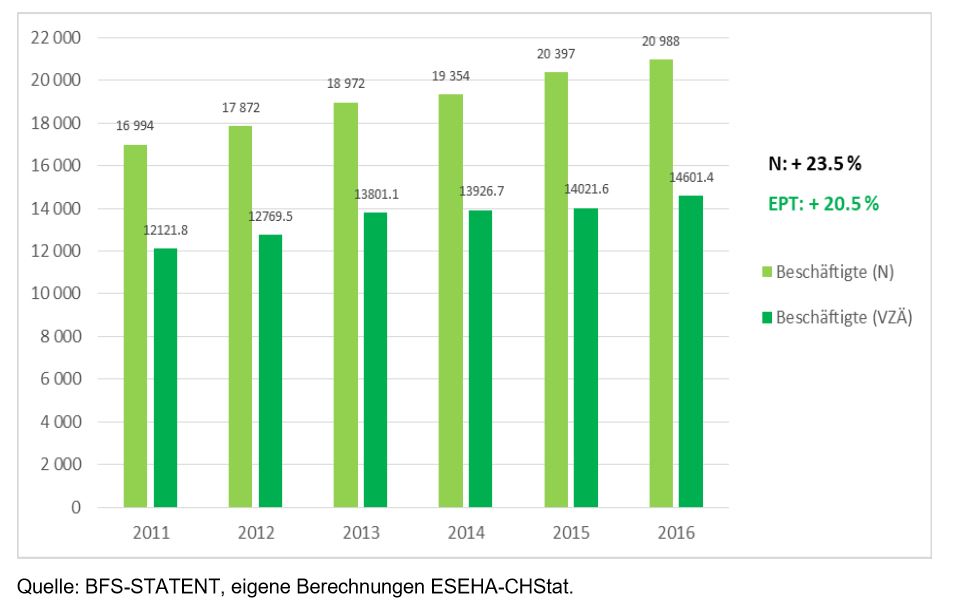

Die jüngste Entwicklung (2011 bis 2016) zeige im privaten Sektor eine schnellere Zunahme der Sicherheitskräfte (+20,5%) als im öffentlichen Sektor (+8%). Gleichzeitig seien die in der inneren Sicherheit eingesetzten Bestände der Armee zurückgegangen (-4%). Der Bestand der Sicherheitskräfte (ohne Armee) habe somit gesamthaft stärker zugenommen (+11,5%) als die Wohnbevölkerung (+5,8%). Auf Ebene Bund sei das Grenzwachtkorps am stärksten gewachsen (+17,3%). Die Polizeikräfte der Kantone, der Gemeinden und des Bundes seien zwischen 2011 und 2018 zusammengenommen um 14,7% gewachsen, wobei der Anstieg bei den administrativen Stellen höher ausgefallen sei als bei den Polizistinnen und Polizisten im engeren Sinne (+11,6%). Diese allgemeine Entwicklung lasse sich auf das Bevölkerungswachstum, die Notwendigkeit zu einer 24-Stunden-Präsenz im urbanen Raum und die Zunahme von Grossveranstaltungen zurückführen.

Höhere Polizeidichte

Aufgrund des Föderalismus seien die Kantone je nach ihrer Organisation unterschiedlich stark dezentralisiert. Die Anzahl der Sicherheitskräfte hange zudem von der geotopografischen Situation, den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln, aber auch den sozioökonomischen Bedingungen im Kanton ab. Aus diesem Grund sei die Polizeidichte in den städtischen Kantonen und den Grenzkantonen höher, das heisst, in absteigender Reihenfolge, in Basel-Stadt, Genf, Zürich, Tessin, Waadt, Graubünden, Schaffhausen und Neuenburg, aber auch Uri, das stark durch den Verkehr auf der Gotthardachse beeinflusst sei, schreibt das VBS abschliessend.